「最近パソコンの動作が遅いな」「変な音がするけど、これって大丈夫?」

毎日使う大切なパソコン。突然の故障でデータが消えてしまったり、仕事や趣味に支障が出たりしたら、本当に困りますよね。特に、写真や動画、重要な書類など、かけがえのないデータが保存されているHDD(ハードディスクドライブ)は、消耗品であるため、いつかは必ず寿命を迎えます。

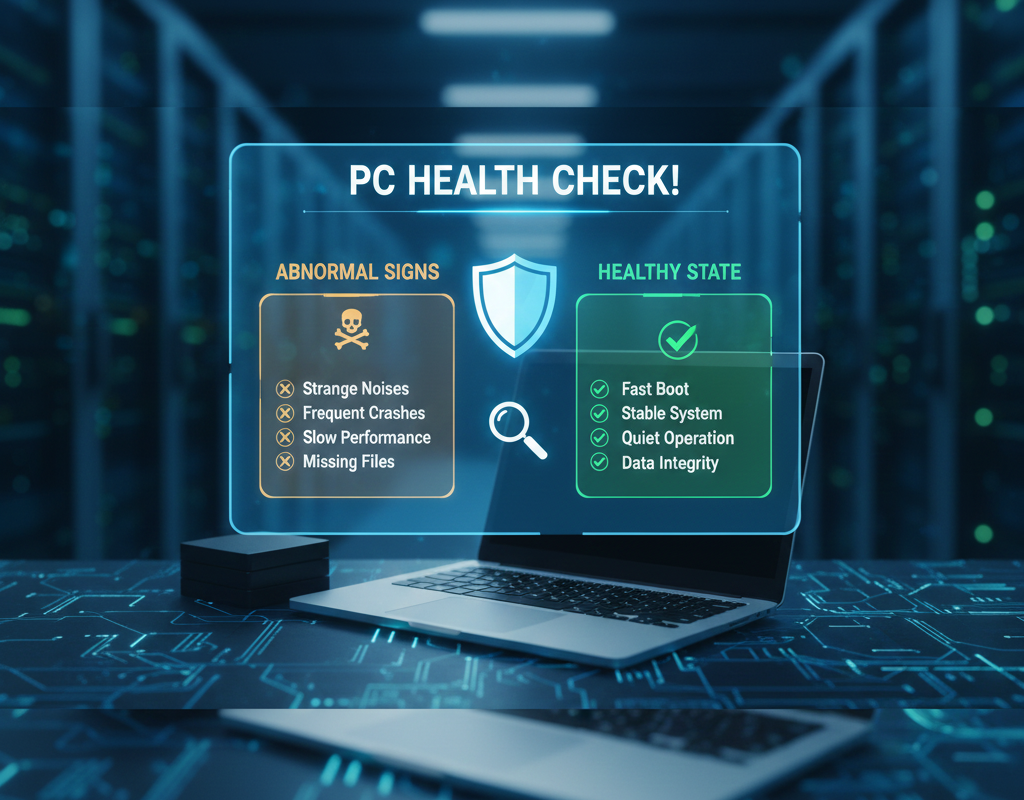

「でも、うちのパソコンはまだ大丈夫だろう」「どうせ壊れる時は突然でしょ?」そう思っていませんか? 実は、HDDは壊れる前に様々な「サイン」を発していることがほとんどです。そのサインを見逃さず、適切な対処ができれば、大切なデータを守り、パソコンをより長く快適に使い続けることが可能になります。

この記事では、あなたのパソコン、特にHDDの「健康状態」をチェックする方法に焦点を当てて徹底解説します。具体的には、

- パソコンの動作が遅くなる・重くなる原因

- HDDから発せられる異音の種類とその意味

- HDDの健康状態を自分で診断する具体的なツールと方法

- もしHDDに異常が見つかった場合の応急処置とデータ保護の手段

- HDDの交換時期と、二度と後悔しないための予防策(バックアップなど)

といった内容を網羅しています。この記事を読めば、あなたのパソコンが発する小さなSOSに気づき、手遅れになる前に大切なデータを守るための知識と行動力が身につくでしょう。さあ、今日からあなたのパソコンの「健康診断」を始めて、安心・快適なデジタルライフを手に入れましょう!

パソコンの健康状態をチェックする重要性

私たちは今や、仕事、学習、娯楽など、あらゆる面でパソコンに依存しています。大切な写真や動画、仕事の書類、個人の記録など、かけがえのないデータは、多くの場合、パソコンのストレージ(HDDやSSD)に保存されていますよね。しかし、そのストレージがいつ壊れるか、パソコンがいつ不調に陥るかを正確に予測するのは難しいものです。

だからこそ、パソコン、特にデータを保存しているストレージの「健康状態」を定期的にチェックすることは極めて重要です。これは、まるで私たちが自身の健康診断を受けるのと同じようなものです。早期に異常の兆候を発見できれば、データ消失という最悪の事態を防ぎ、無用なトラブルに巻き込まれることなく、常に快適なパソコン環境を維持できる可能性が飛躍的に高まります。

なぜパソコンの健康診断が必要なのか?

パソコンの健康診断が必要な理由は、主に以下の3点に集約されます。

- 大切なデータを守るため: これが最も重要な理由です。パソコンの故障で最も悲劇的なのは、写真や動画、仕事のファイルなど、二度と手に入らないデータが失われることです。特にHDDは精密な機械部品で構成されており、物理的な摩耗や劣化によっていつかは必ず寿命を迎えます。壊れる前兆を早期に察知できれば、バックアップを取るなどしてデータを救出する時間的余裕が生まれます。

- 快適な動作環境を維持するため: 「最近、パソコンの起動が遅い」「アプリケーションがなかなか開かない」「作業中にフリーズする」といった経験はありませんか? これらの症状は、単なるスペック不足だけでなく、システムやストレージに何らかの異常が起きているサインかもしれません。健康状態をチェックすることで、これらの不調の原因を特定し、改善策を講じることができます。

- 突然のトラブルを未然に防ぐため: パソコンのトラブルは、往々にして「突然」起こるように感じられます。しかし実際には、小さな異変の積み重ねが大きな故障に繋がることがほとんどです。定期的な健康診断は、そうした小さな異変を見つけ出し、本格的な故障に発展する前に手を打つための予防策となります。これにより、修理費用やデータ復旧費用といった予期せぬ出費を抑えることにも繋がります。

このように、パソコンの健康診断は、単に機器を長持ちさせるだけでなく、私たちのデジタルライフ全体を守るための重要な習慣なのです。

PCの動作が遅い・重いと感じる原因

パソコンの「健康状態」が悪いと感じる最も一般的な症状の一つが、動作が遅くなったり、全体的に重くなったりすることでしょう。これらの症状は、様々な原因で発生しますが、特にストレージであるHDDやSSDに問題がある場合も少なくありません。

PCが重くなる主な原因には、以下のようなものが考えられます。

- ストレージの空き容量不足: HDDやSSDの空き容量が極端に少ないと、OSやアプリケーションが一時ファイルを展開するスペースがなくなり、動作が著しく遅くなります。

- ストレージの断片化(HDDの場合): 長期間の使用により、ファイルがHDDのあちこちに分散して保存される「断片化」が起こると、データの読み書きに時間がかかり、動作が遅くなります。SSDには断片化の概念はありません。

- メモリ(RAM)不足: 起動しているアプリケーションや開いているタブの数が多すぎると、メモリが足りなくなり、PC全体の動作が重くなります。

- CPUの負荷が高い: 高負荷なアプリケーションの実行や、多数のプロセスがバックグラウンドで動作していると、CPUが処理しきれなくなり、動作が遅延します。

- OSやドライバの問題: OSのシステムファイル破損、ドライバの不具合やバージョンが古い場合も、PCの不安定化や動作遅延の原因となります。

- マルウェア・ウイルス感染: 悪意のあるソフトウェアがPCのバックグラウンドで動作し、システムリソースを消費することで、動作が重くなることがあります。

- ハードウェアの劣化・故障: そして最も深刻な原因の一つが、HDDやSSD自体の劣化、あるいは他の部品(メモリ、マザーボードなど)の故障です。特にHDDの場合、内部部品の摩耗により、データ読み書き速度が低下したり、異音が発生したりといった症状が現れることがあります。

これらの原因を特定し、適切に対処するためには、まずパソコンの現在の状態を正確に「診断」することが第一歩となります。次の章では、特にHDDに焦点を当て、その異常を示す具体的な兆候と、それらがなぜ起こるのかについて詳しく見ていきましょう。

HDDの異常を示す危険な兆候と原因

パソコンの不調、特にデータの読み書きに関する問題は、HDD(ハードディスクドライブ)に異常が発生しているサインかもしれません。HDDは精密な機械部品で構成されており、寿命や物理的な損傷、論理的なエラーによって様々な危険な兆候が現れます。これらのサインを見逃さないことが、手遅れになる前に大切なデータを守る鍵となります。

ここでは、HDDが発する「SOS」の具体的な兆候と、その裏に潜む原因について詳しく解説していきます。

HDDから発生する異音の種類と意味

HDDは、内部でプラッタが高速回転し、磁気ヘッドがデータを読み書きする際にわずかな動作音を発します。これは正常な音ですが、普段とは異なる「異音」が聞こえ始めたら、それは非常に危険なサインです。異音の種類によって、故障の原因がある程度推測できます。

- 「カチカチ」「カタカタ」という規則的な音:

最も深刻な異音の一つです。これは、磁気ヘッドが正常にデータを読み取れず、繰り返し同じ場所を探そうとしている、あるいはプラッタと衝突している「ヘッドクラッシュ」の可能性が高いです。ヘッドクラッシュは物理的な損傷を伴うため、データ復旧が極めて困難になる致命的な故障です。この音が聞こえたら、すぐに電源を切り、それ以上の通電を避けてください。 - 「カリカリ」「ガリガリ」といった引っかくような音:

データ読み書き時に通常よりも大きな摩擦音や引っかき音が聞こえる場合、磁気ヘッドとプラッタの間に異物が挟まっているか、プラッタ表面に傷がついている可能性があります。これも物理的な損傷を示唆しており、放置すると状態が悪化し、データが完全に破壊される恐れがあります。 - 「キーン」という甲高い音や、モーターの回転が不安定な音:

プラッタを回転させるモーターや、その軸受(スピンドルモーター)に異常が発生している可能性があります。回転数が不安定になったり、異音を伴ったりする場合、HDDの寿命が近いか、すでに物理的な故障が始まっていることを示しています。 - 「ジー」「ブーン」といった共振音:

HDD自体からではなく、PCケースとの共振によって発生することもありますが、HDD内部の振動が増大している可能性も考えられます。他の異常と同時に発生する場合は注意が必要です。

これらの異音は、HDD内部の物理的な損傷を示唆しているため、聞こえたら直ちにHDDの使用を中止し、電源を切ることが最重要です。通電し続けると、損傷が拡大し、データ復旧の可能性が著しく低下します。

データ読み書き速度の低下・フリーズ

異音のような物理的なサインだけでなく、パソコンの動作によってもHDDの異常を察知できます。

- アクセス速度の極端な低下:

以前はスムーズに開けていたフォルダやファイルがなかなか開かない、ファイルのコピーや移動に異常に時間がかかるようになった場合、HDDの劣化や不良セクタ(データを正常に読み書きできない領域)の増加が疑われます。これは、HDDがデータを読み取る際にエラーが発生し、何度も再試行しているために起こることがあります。 - 頻繁なフリーズや強制終了:

特定のファイルにアクセスしようとしたり、データ転送中に限ってパソコンがフリーズしたり、ブルースクリーン(Windowsの場合)が表示されたり、強制的に再起動する頻度が増えた場合も、HDDが原因である可能性が高いです。HDDからのデータ読み書きが滞ることで、OS全体の動作に影響が出ている状態です。

これらの症状は、HDDの物理的な劣化が進行している、あるいはファイルシステムに論理的な問題が発生している可能性があります。症状が軽いうちにバックアップを取るなどの対策が必要です。

認識しない・アクセスできない場合の兆候

最も分かりやすい、かつ深刻なHDDの異常サインが「認識しない」「アクセスできない」といった症状です。

- PCに接続してもHDDが認識されない:

外付けHDDの場合、USBケーブルを接続してもエクスプローラー(Windows)やFinder(Mac)にドライブが表示されない、あるいは認識に異常に時間がかかる場合は、HDD本体の故障、またはケーブルやUSBポートの問題が考えられます。 - ドライブは表示されるが、アクセスできない/フォーマットを要求される:

ドライブ名が表示されても、クリックすると「アクセスできません」「フォーマットが必要です」といったエラーメッセージが出る場合があります。これは、HDDのファイルシステム(データを管理する仕組み)が破損している、あるいは一部の領域が破損している論理障害の可能性が高いです。フォーマットしてしまうとデータが完全に消えてしまうため、安易に実行しないでください。 - 特定のファイルやフォルダだけ開けない:

HDD全体は認識されても、特定のファイルやフォルダにアクセスしようとするとエラーが出る場合、そのデータが保存されている領域に不良セクタが発生している可能性があります。

これらの症状は、HDDの論理的あるいは物理的な障害が進行していることを強く示唆しています。特に異音を伴う場合は物理障害の可能性が高く、通電を続けることは非常に危険です。

HDDの寿命を縮める主な原因

HDDの異常は、単なる経年劣化だけでなく、日頃の使い方や環境によっても引き起こされます。寿命を縮める主な原因を理解し、注意することで、リスクを軽減できます。

- 物理的要因:

- 落下・衝撃: HDDが最も苦手とするのが物理的な衝撃です。稼働中の落下は致命的な「ヘッドクラッシュ」を引き起こし、停止中でも内部部品のズレや破損に繋がります。

- 振動: 動作中の微細な振動も、長期的にHDDにダメージを与えます。不安定な場所への設置や、振動源となる機器の近くへの配置は避けましょう。

- 熱: HDDは熱に非常に弱いです。内部が高温にさらされると、部品の劣化が早まり故障リスクが高まります。風通しの悪い場所や直射日光の当たる場所での使用は厳禁です。

- 水濡れ・湿度: 電子機器であるHDDにとって、水濡れや結露は致命的です。高湿度な環境も、内部のサビや腐食の原因となります。

- ホコリ: 通気口からのホコリ侵入は放熱を妨げ、稀に内部部品に影響を与えることがあります。

- 論理的要因:

- つけっぱなし(常時稼働): HDDは電源が入っている間は常に稼働し消耗しています。必要のない時は電源を切る、または安全な取り外しを行うことで、無駄な稼働時間を減らせます。

- 頻繁な抜き差し: HDDの電源が入った状態での不適切な抜き差しは、電力変動やデータ転送の中断を引き起こし、ファイルシステム破損やHDD故障の原因となります。必ず「安全な取り外し」を行いましょう。

- 不適切なシャットダウン: 強制終了や停電など、予期せぬ電源遮断は、データ破損だけでなく、HDD自体の制御情報が壊れる原因にもなります。

- データ書き込み量と頻度: データの読み書きは物理的な動作を伴うため、書き込み回数や量が多いほど摩耗が進みやすくなります。

- ウイルス・マルウェア感染: 直接的な物理損傷は与えませんが、データ破壊やシステム異常を引き起こし、HDDの「有効寿命」を縮める可能性があります。

- ファイルシステムの破損: 論理的なエラーにより、HDDが正常にデータを管理できなくなり、データにアクセスできなくなることがあります。

これらの兆候や原因を把握することで、あなたのHDDが発するサインを早期に察知し、適切な対策を講じることが可能になります。次の章では、実際にHDDの健康状態をどのように診断すればよいのか、具体的な方法を解説していきます。

HDDの健康状態を診断する方法

前章でHDDの異常を示す危険な兆候と原因について解説しました。「もしかしたら、うちのHDDも…?」と感じた方もいるかもしれませんね。では、実際に自分のパソコンのHDDが今どのような状態にあるのか、どうすれば確認できるのでしょうか? ここでは、HDDの健康状態をチェックするための具体的なツールや、Windows/Macの標準機能を使った診断方法をご紹介します。

定期的にこれらの方法で健康診断を行うことで、手遅れになる前にHDDの異変を察知し、大切なデータを守る準備ができます。

S.M.A.R.T.情報を確認する

ほとんどの現代のHDDやSSDには、S.M.A.R.T.(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)という自己診断機能が搭載されています。これは、ドライブが自身の状態をリアルタイムで監視し、潜在的な問題を検知するための技術です。

S.M.A.R.T.情報には、HDDの温度、エラーレート、セクタの再割り当て回数、稼働時間など、様々なパラメーターが含まれています。これらの数値は、HDDの現在の健康状態や将来の故障リスクを予測する上で非常に重要な指標となります。

S.M.A.R.T.情報自体は、通常OSからは直接アクセスできませんが、専用のソフトウェアを使うことで簡単に確認できます。特に、「CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)」は、Windowsユーザーにとって非常に人気の高いフリーソフトです。Macユーザーには「Disk Utility」や、同様の機能を持つサードパーティ製ツールがあります。

S.M.A.R.T.情報には、HDDの総合的な健康状態が「正常」「注意」「危険」などの分かりやすい表示で示されます。「正常」以外が表示された場合は、早急にバックアップと対策を検討すべきです。

診断ツールの使い方(CrystalDiskInfoなど)

CrystalDiskInfo(Windows向け)

「CrystalDiskInfo」は、HDDやSSDのS.M.A.R.T.情報をグラフィカルに表示してくれる非常に便利なツールです。日本語に対応しており、初心者でも直感的に使えるため、Windowsユーザーには特におすすめです。

- ダウンロードとインストール: 公式サイトから最新版のCrystalDiskInfoをダウンロードし、インストールします。ポータブル版を選べばインストール不要で使えます。

- 起動と確認: ソフトウェアを起動すると、自動的にパソコンに接続されているHDD/SSDのS.M.A.R.T.情報を読み込み、表示します。

- 健康状態の確認: 画面上部の「健康状態」の項目をまず確認しましょう。「正常」と表示されていれば問題ありません。「注意」や「危険」と表示されている場合は、HDDに何らかの問題が発生しているか、寿命が近いことを示しています。

- 詳細情報の確認: 「健康状態」の下には、各S.M.A.R.T.属性の数値が並んでいます。「生の値」「現在値」「最悪値」「しきい値」などがあり、特に「生の値」が増加している項目(例えば「代替処理済のセクタ数」や「回復不可能セクタ数」など)は、HDDの劣化が進行していることを意味します。これらの数値の意味を全て理解する必要はありませんが、異常を示す項目がないか、色が変わっていないかなどを定期的にチェックすることが大切です。

- 温度の確認: HDDの温度も確認できます。高温状態が続くと寿命を縮める原因となるため、常に適切な温度(一般的に40℃以下が望ましい)に保たれているか確認しましょう。

CrystalDiskInfoはバックグラウンドで常駐させ、温度や健康状態を監視することも可能です。定期的にチェックし、少しでも異変があれば詳細を確認する習慣をつけましょう。

Macユーザー向けのS.M.A.R.T.情報確認

Macには、標準で「ディスクユーティリティ」というツールが搭載されています。これにより、HDDやSSDの基本的なS.M.A.R.T.情報を確認できます。

- ディスクユーティリティの起動: 「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダから「ディスクユーティリティ」を起動します。

- HDDの選択: 左サイドバーから状態を確認したいHDDまたはSSDを選択します。

- S.M.A.R.T.状況の確認: 選択したドライブの情報が表示される画面の「S.M.A.R.T.状況」の項目を確認します。「検証済み」と表示されていれば、現在のところ問題はありません。もし「失敗」などの表示が出ている場合は、ドライブに異常が発生している可能性が高いです。

ディスクユーティリティではCrystalDiskInfoほど詳細なS.M.A.R.T.属性は確認できませんが、基本的な健康状態を把握するには十分です。より詳細な情報を得たい場合は、Blackmagic Disk Speed Testなどのベンチマークツールや、DriveDxのようなサードパーティ製のS.M.A.R.T.監視ツールを検討することもできます。

Windows/Macの標準機能でのチェック

S.M.A.R.T.情報とは別に、OS標準の機能を使ってHDDやファイルシステムのエラーをチェックすることもできます。これにより、論理的な問題や軽微な不良セクタを検出・修復できる可能性があります。

Windowsの「エラーチェック(chkdsk)」

Windowsには、ディスクのエラーをチェックし、修復する機能「chkdsk(チェックディスク)」が標準搭載されています。

- エクスプローラーを開く: 診断したいドライブを右クリックし、「プロパティ」を選択します。

- 「ツール」タブを選択: プロパティウィンドウの上部にある「ツール」タブをクリックします。

- 「エラーチェック」を実行: 「エラーチェック」項目内の「チェック」ボタンをクリックします。

- スキャンと修復: 「ドライブをスキャンする」または「ドライブのエラーをチェックします」といったオプションが表示されるので、指示に従ってスキャンを実行します。エラーが検出された場合、自動的に修復が試みられることがあります。

この機能は、ファイルシステムの整合性や不良セクタの有無をチェックするのに役立ちますが、物理的な重度の損傷を修復することはできません。あくまで軽微な論理エラーへの対処として活用しましょう。

Macの「ディスクユーティリティ First Aid」

Macのディスクユーティリティには、ファイルシステムのエラーをチェック・修復する「First Aid」機能があります。

- ディスクユーティリティの起動: 「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダから「ディスクユーティリティ」を起動します。

- HDD/SSDの選択: 左サイドバーから診断したいHDDまたはSSDを選択します。

- 「First Aid」を実行: ツールバーにある「First Aid」ボタンをクリックします。確認メッセージが表示されたら、「実行」をクリックして診断と修復を開始します。

First Aidは、ファイルシステムのディレクトリ構造やファイルの整合性に関する問題を解決するのに有効です。完了後、「操作が完了しました」と表示されれば問題ありません。エラーが検出された場合は、可能であれば修復が試みられますが、重度の場合は対応できないこともあります。

これらの診断ツールやOS標準機能は、HDDの健康状態を把握し、早期に問題を発見するために非常に役立ちます。しかし、診断結果が「注意」や「危険」と出たり、異音が聞こえたりするなどの深刻な兆候がある場合は、すぐにバックアップを取り、専門家への相談も視野に入れるべきです。次の章では、実際にHDDに異常が見られた場合の応急処置と、大切なデータを保護するための具体的な方法について解説します。

HDD異常時の応急処置とデータ保護

前章でHDDの健康状態を診断する方法を解説しましたが、もし診断結果が「注意」や「危険」と表示されたり、異音などの物理的な兆候が確認されたりした場合、あなたはパニックになってしまうかもしれません。

しかし、ご安心ください。適切な知識と手順を踏めば、最悪の事態(データの完全喪失)は避けられる可能性が高いです。ここでは、HDDに異常が見られた際の「応急処置」と、大切なデータを失わないための「データ保護」の具体的な手段について、そして専門業者に頼るべきタイミングについて詳しく解説します。

異常を感じたらすぐに行うべきこと

HDDの異常を察知したら、何よりもまず迅速かつ冷静な行動が求められます。間違った対処は、データ復旧の可能性を著しく低下させてしまうことがあるため、以下の点を守りましょう。

- すぐに電源を切る(シャットダウンする):

異音(特に「カチカチ」「カリカリ」という音)が聞こえるなど、物理的な損傷が疑われる場合は、直ちにPCの電源を切りましょう。OSからのシャットダウンが難しい場合は、電源ボタンを長押しして強制終了するのもやむを得ません。通電を続けることで、損傷がさらに進行し、データが完全に破壊されるリスクが高まります。電源を切ることで、HDDの動作が停止し、これ以上の物理的なダメージを防ぐことができます。 - 再起動を繰り返さない:

「一度シャットダウンして、もう一度起動してみよう」と考えるかもしれませんが、これは危険な行為です。異常のあるHDDに繰り返し負荷をかけることで、状態が悪化する一方です。特に物理障害の場合、再起動は致命傷を与えかねません。 - 通電を避ける:

一度電源を切ったら、むやみに通電させないことが重要です。電源ケーブルを抜き、外付けHDDの場合はPCから取り外しましょう。 - データの書き込みをしない:

もしPCがまだ動作していて、HDDにアクセスできる状態であっても、新しいデータを書き込んだり、既存のファイルを削除したりする行為は絶対に避けてください。これは、復旧したいデータが上書きされてしまうリスクがあるためです。 - 振動や衝撃を与えない:

HDDは非常にデリケートな精密機器です。異常がある場合は特に、落下させたり、衝撃を与えたり、強い振動にさらしたりしないよう、慎重に取り扱いましょう。

これらの応急処置は、HDDのさらなる損傷を防ぎ、後でデータ復旧を試みる際の成功率を高めるために不可欠です。

自力でできるデータ保護の手段

HDDに異常の兆候が見られるものの、まだアクセスができる状態であれば、自力でデータを保護する(バックアップを取る)ことが最優先事項です。完全に壊れてしまう前に、できる限りのデータを別の安全な場所に避難させましょう。

1. 重要なファイルから優先的にコピーする

もしHDDが不安定な状態であれば、全てのデータを一度にコピーしようとすると、途中でフリーズしたり、HDDが完全にダウンしたりするリスクがあります。まずは、写真、動画、文書ファイルなど、失いたくない最も重要なデータから優先して、他のストレージ(別の外付けHDD、USBメモリ、クラウドストレージなど)にコピーしていきましょう。

コピー中は、HDDに過度な負荷をかけないよう、他のアプリケーションは閉じ、不要な操作は控えましょう。コピー中にエラーが発生した場合は、そのファイルはスキップし、他のファイルのコピーを続行することも検討してください。

2. 別途バックアップ用のストレージを用意する

バックアップ先がない場合は、新しい外付けHDDや大容量USBメモリ、NAS(ネットワーク接続ストレージ)などを購入し、そこにデータをコピーしましょう。クラウドストレージサービス(Google Drive, Dropbox, OneDriveなど)も有効な選択肢です。インターネット環境があれば、物理的な機器がなくてもデータを保存できます。

3. クローンソフトやバックアップソフトの活用(状況に応じて)

HDDが非常に不安定な場合や、OSごと新しいHDDに移行したい場合は、HDDのクローン(完全コピー)を作成するソフトウェアを利用することも考えられます。ただし、これはHDDの状態がある程度安定している場合に限られます。

- クローンソフト: 障害が発生しているHDDから、新しいHDDへデータを丸ごとコピーするツール。OSやアプリケーションもそのまま移行できるため、環境の再構築の手間が省けます。ただし、故障が進行しているHDDの場合、クローン作成中に完全に停止してしまうリスクもあります。

- バックアップソフト: 特定のファイルやフォルダ、あるいはシステム全体を定期的にバックアップするためのソフトウェア。日頃からバックアップの習慣があれば、HDD故障時にも最小限の被害で済みます。

これらのツールは非常に便利ですが、物理的な故障が疑われる場合は、無理な操作は避け、次に述べる専門業者への依頼を検討すべきです。

専門業者へのデータ復旧依頼の判断基準

「自力でのデータ保護が難しい」「どうしても復旧したいデータがある」という場合は、データ復旧専門業者への依頼を検討しましょう。特に以下のケースでは、専門業者に依頼するのが賢明です。

- 異音が発生している場合: 「カチカチ」「カリカリ」といった物理的な異音は、重度の物理障害のサインです。素人が分解・修復しようとすると、確実に状態を悪化させてしまい、データ復旧が不可能になるリスクが非常に高いです。専門業者は、クリーンルームなどの特殊な環境と専門設備、技術を持って復旧作業を行います。

- HDDが完全に認識しない・アクセスできない場合: PCがHDDを全く認識しない、または「フォーマットしてください」と表示されてアクセスできない場合、ファイルシステムの大規模な破損や物理的な故障が疑われます。

- 重要なデータが大量にある場合: 復旧したいデータ量が膨大で、自力でのコピーが現実的でない場合や、絶対に失いたくないデータ(仕事の重要ファイル、家族の思い出の写真など)が含まれる場合は、費用がかかっても専門業者に依頼する価値は十分にあります。

- 自力での作業で悪化させてしまうリスクが高いと感じる場合: パソコンやHDDの扱いに不慣れで、自分で作業を行うことに不安を感じる場合は、無理せず専門家に任せるのが一番です。

データ復旧業者を選ぶ際は、実績、料金体系(成功報酬型か、診断料がかかるかなど)、クリーンルームの有無、セキュリティ対策などを比較検討することが重要です。無料診断を行っている業者もあるので、まずは相談してみるのも良いでしょう。

HDDの異常に気づいたときの応急処置とデータ保護は、データ消失を防ぐための最後の砦です。状況に応じて適切な判断と行動を取り、大切なデータを守りましょう。そして、このような事態に備え、日頃からの予防策も非常に重要になります。次の章では、HDDの交換時期と、二度と同じトラブルに遭わないための予防策について解説します。

HDDの交換時期と予防策

これまでの章で、HDDの異常を察知する方法や、異常が見られた際の応急処置について解説してきました。しかし、最も理想的なのは、HDDが完全に故障する前に適切なタイミングで交換し、トラブルを未然に防ぐことです。また、今後二度と同じようなデータ消失の危機に直面しないための予防策を講じることも非常に重要です。

ここでは、HDDの交換を検討すべき具体的な目安と、大切なデータを確実に保護するための実践的な予防策をご紹介します。

HDDの交換時期の目安

HDDは消耗品であり、半永久的に使えるものではありません。一般的なHDDの寿命は3年~5年程度と言われています。もちろん、使い方や製品の品質、環境によって前後しますが、以下のいずれかの状況に該当する場合は、交換を真剣に検討する時期が来ていると言えるでしょう。

- 使用期間が5年を超えている:

前述の通り、多くのHDDは5年を目安に寿命を迎えます。特に毎日長時間使用している場合は、内部部品の摩耗や劣化が進行している可能性が高いです。まだ問題なく動作しているように見えても、突然の故障リスクは高まっています。 - S.M.A.R.T.情報で「注意」や「危険」と表示された:

CrystalDiskInfoなどのS.M.A.R.T.情報表示ツールで「健康状態」が「注意」や「危険」と表示された場合は、速やかにデータのバックアップを取り、交換を計画すべきです。特に「代替処理済のセクタ数」「回復不可能セクタ数」「セクタ代替処理発生回数」といった項目が増加している場合は、不良セクタが増えていることを意味し、故障が間近に迫っている可能性が高いです。 - 異音が発生し始めた:

「カチカチ」「カリカリ」「キーン」といった、これまでになかった異常な音が聞こえ始めたら、物理的な故障が進行している可能性が極めて高いです。これは交換を待ったなしの状況であり、すぐに電源を切り、データ復旧を優先すべきです。 - 動作が著しく遅くなった、頻繁にフリーズする:

PC全体の動作が以前と比べて明らかに遅くなった、特定のファイルへのアクセスで時間がかかる、頻繁にフリーズやブルースクリーンが発生するといった症状が続く場合も、HDDの劣化が原因である可能性が高いです。システムが不安定な状態では、いつデータが読み書きできなくなるか分かりません。 - PCの買い替えを検討している:

もしPC本体の買い替えを検討しているのであれば、新しいPCのストレージとして最新のHDDやSSDを選ぶことで、古いHDDの寿命を心配する必要がなくなります。これは最も簡単な交換のタイミングとも言えます。

これらの目安に一つでも当てはまる場合は、HDDの交換を積極的に検討し、大切なデータを守るための行動を始めましょう。

バックアップの重要性と「3-2-1ルール」

HDDの故障からデータを守るための最も効果的な予防策は、定期的なバックアップです。どんなに最新のHDDやSSDを使っていても、物理的な衝撃やソフトウェアの問題、あるいは単なる寿命でいつかは壊れる可能性があります。

そこで活用したいのが、データバックアップの基本中の基本と言われる「3-2-1ルール」です。

「3-2-1ルール」とは?

このルールは、データを安全に保護するためのシンプルな戦略を提唱しています。

- 3:データのコピーを3つ持つ

オリジナルデータを含め、少なくとも3箇所に同じデータのコピーを保存しましょう。 - 2:異なる2種類のメディアに保存する

例えば、内蔵HDD、外付けHDD、クラウドストレージのように、異なる種類のストレージに分散して保存します。これにより、特定の種類のメディアが故障した場合でも、データが全て失われるリスクを減らせます。 - 1:1つはオフサイト(遠隔地)に保存する

火災、地震、盗難といった災害や事故からデータを守るため、少なくとも1つのコピーは物理的に離れた場所に保管しましょう。クラウドストレージは、このオフサイト保存に非常に適しています。

このルールに従ってバックアップを実践することで、万が一の事態が発生しても、大切なデータを高確率で復旧できるようになります。月に一度、週に一度など、自分の利用状況に合わせて定期的にバックアップを取る習慣をつけましょう。

具体的なバックアップ方法としては、Windowsのファイル履歴機能やMacのTime MachineといったOS標準のバックアップ機能、またはAOMEI Backupperなどのサードパーティ製バックアップソフトの利用がおすすめです。

SSDなど他のストレージへの移行も検討

現在、パソコンのストレージとして主流になっているのは、HDDとSSDの2種類です。HDDの交換を検討する際には、SSDへの移行も有力な選択肢となります。

HDDとSSDの比較

| 特徴 | HDD(ハードディスクドライブ) | SSD(ソリッドステートドライブ) |

|---|---|---|

| 構造 | 磁気ディスクと読み書きヘッドを持つ機械部品 | 半導体メモリ(フラッシュメモリ)チップ |

| 速度 | 遅い(特にOS起動や大容量ファイルの読み書き) | 速い(OS起動、アプリケーション起動、ファイル転送が高速) |

| 耐久性 | 衝撃に弱い、経年劣化で寿命あり | 衝撃に強い(可動部品なし)、書き込み回数に寿命あり(一般利用で問題ないレベル) |

| 静音性 | 動作音がする | ほぼ無音 |

| 消費電力 | 大きい | 小さい |

| 価格(容量あたり) | 安い | 高い |

SSDへの移行を検討すべき理由

- 圧倒的な速度向上: OSの起動時間、アプリケーションの立ち上げ、ファイルの読み書き速度など、あらゆる面でHDDよりも高速です。PC全体のパフォーマンスが劇的に向上し、作業効率が上がります。

- 耐衝撃性・耐久性: 可動部品がないため、落下や衝撃に強く、モバイルPCでの利用や持ち運びが多い場合に安心です。HDDのような物理的な摩耗による寿命の心配も少ないです。(ただし、SSDには書き込み回数による寿命があります)

- 静音性・省電力性: 動作音がなく、消費電力も少ないため、バッテリー駆動時間が延び、より静かな環境で作業できます。

価格はHDDに比べてまだ高めですが、近年はSSDも手頃になってきており、システムの起動ドライブ(Cドライブ)だけでもSSDにすることで、体感速度は大きく向上します。大容量のデータ保存にはHDDを、OSやよく使うアプリケーションにはSSDを、という使い分けも一般的です。

パソコンの健康診断と日頃からの予防策は、快適なデジタルライフを送る上で欠かせない習慣です。HDDの交換時期を見極め、定期的なバックアップを徹底し、必要に応じてSSDなどの新しいストレージ技術も活用することで、大切なデータを守りながら、より長く安心してパソコンを使い続けることができるでしょう。

よくある質問(FAQ)

パソコンの動作が遅くなったときの原因は?

パソコンの動作が遅くなる原因は多岐にわたります。主な原因としては、ストレージ(HDD/SSD)の空き容量不足や断片化(HDDの場合)、メモリ(RAM)不足、CPUの負荷が高い、OSやドライバの問題、マルウェア・ウイルス感染などが挙げられます。また、最も深刻なケースでは、HDDやSSDを含むハードウェア自体の劣化・故障が原因であることもあります。

PCが重いのは何が原因?

PCが重く感じるのも、動作が遅くなるのと同様に様々な原因が考えられます。特に、バックグラウンドで多数のアプリケーションが起動している、Webブラウザのタブを開きすぎている、ストレージの空き容量が少ない、あるいはHDDの劣化や不良セクタが増えているなどが考えられます。定期的にパソコンの健康状態をチェックし、不要なファイルやプログラムを整理することで改善されることがあります。

HDDから異音がします。何が原因ですか?

HDDから異音がする場合、それは物理的な故障が進行している非常に危険なサインです。「カチカチ」「カタカタ」という規則的な音はヘッドクラッシュの可能性が高く、「カリカリ」「ガリガリ」という引っかくような音は磁気ヘッドやプラッタの損傷を示唆しています。「キーン」という甲高い音はモーターの異常の可能性があります。異音が聞こえたら、直ちに電源を切り、再起動を試みず、データ復旧専門業者への相談を強く推奨します。

HDDの交換時期は?

HDDの一般的な寿命は3年~5年程度と言われています。以下の状況に当てはまる場合は、交換を検討する目安となります。

- 使用期間が5年を超えている

- S.M.A.R.T.情報で「注意」や「危険」と表示された

- 異音が発生し始めた

- 動作が著しく遅くなった、頻繁にフリーズする

これらの兆候が見られたら、大切なデータを失う前に、速やかにデータのバックアップを取り、HDDの交換を計画しましょう。SSDへの移行も、パフォーマンス向上の有力な選択肢です。

まとめ

本記事では、大切なパソコン、特にHDDの「健康状態」を守るための知識と具体的な対策を詳しく解説しました。

- パソコンの不調(動作が遅い、重いなど)は、HDDの異常兆候かもしれません。

- HDDから聞こえる「異音」は物理的故障の危険信号であり、直ちに対処が必要です。

- S.M.A.R.T.情報ツール(CrystalDiskInfoなど)やOS標準機能で、HDDの状態を自分で診断できます。

- 異常を発見したら、すぐに電源を切り、データ復旧を最優先に行動しましょう。

- 定期的なバックアップ(3-2-1ルール)とHDDの適切な交換時期の見極めが、データ喪失を防ぐ鍵です。

パソコンのデータは、私たちの思い出や仕事の成果など、かけがえのない大切なものです。「壊れる前に気づく」ことが、何よりも重要です。今日からこの記事で得た知識を活かし、あなたのパソコンの健康診断を始めてみませんか? 大切なデータを守り、快適で安心なデジタルライフを手に入れましょう!

コメント