大切な写真、動画、仕事のデータ……外付けHDDに保存している方は多いでしょう。しかし、「いつか壊れるのでは?」「突然データが消えたらどうしよう?」といった不安を感じていませんか? 外付けHDDは消耗品であり、残念ながら永遠に使えるものではありません。平均寿命は3~4年と言われ、使い方によってはさらに短くなってしまうことも。

もしある日突然、外付けHDDが認識しなくなったり、異音が聞こえたりしたら……想像するだけでゾッとしますよね。大切な思い出や業務データが、一瞬にして失われる可能性もゼロではありません。

でもご安心ください。この記事を読めば、そんな不安を解消し、あなたの外付けHDDを「できるだけ長く、安全に」使い続けるための秘訣がわかります。そして万が一の事態に備え、大切なデータを守るための確実な方法まで手に入れることができるでしょう。

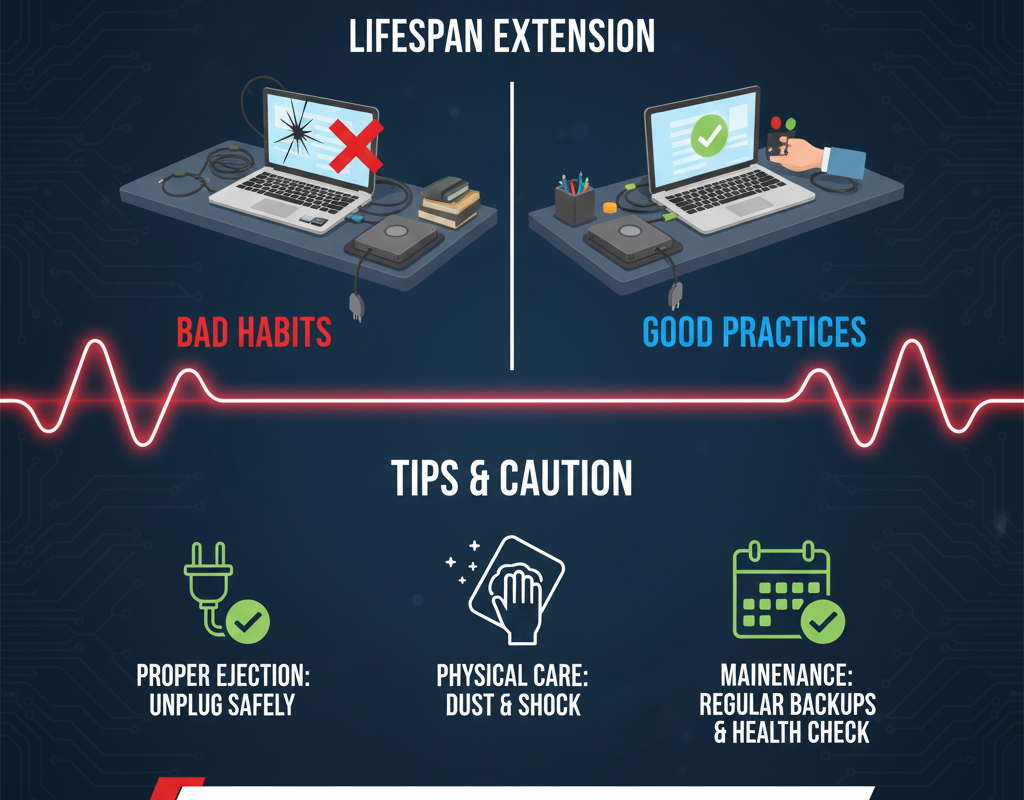

この記事では、外付けHDDの平均寿命から、寿命を縮めてしまう意外な原因、そして今日から実践できる「長持ちさせる使い方」を徹底的に解説します。さらに、故障のサインを見逃さずに済むポイントや、もしもの時のデータ復旧方法、そして二度と後悔しないためのバックアップ戦略まで、これ一本で網羅します。

- 外付けHDDの寿命の目安と、SSDなど他のストレージとの違い

- 「つけっぱなし」や「抜き差し」など、寿命を縮めるNG行為

- 異音や認識不良など、故障の危険なサインの見分け方

- 温度・湿度管理や安全な取り外しなど、長持ちさせる実践的なコツ

- データが消えた時の復旧方法と、専門業者に頼むべきケース

- データを失わないための最強のバックアップルール「3-2-1ルール」

もう大切なデータを失う心配はありません。今日からできる対策を学び、あなたのデジタルライフをより安心・安全なものにしましょう。

外付けHDDの寿命はどれくらい?平均寿命と種類別の違い

前述の通り、外付けHDDは残念ながら永遠に使えるものではなく、必ず「寿命」があります。では、具体的にどのくらいの期間使えるものなのでしょうか? そして、他のストレージと比較してどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、外付けHDDの一般的な寿命と、その特性について詳しく解説します。

外付けHDDの平均寿命は3〜4年

一般的に、外付けHDDの平均寿命は「3〜4年」と言われています。これはあくまで目安であり、使用頻度や環境、製品の品質によって大きく変動します。

なぜHDDには寿命があるのでしょうか? その理由は、HDDが精密な機械部品の集合体だからです。HDDの内部には、データを読み書きする「磁気ヘッド」や、データを保存する「プラッタ」と呼ばれる円盤、そしてそれらを高速で回転させる「モーター」などが搭載されています。これらの部品は、データの読み書きが行われるたびに物理的に動作し、時間の経過とともに摩耗や劣化が進んでいきます。

特に、プラッタを回転させるモーターは常に動作しているため、稼働時間が長くなればなるほど寿命が縮まる傾向にあります。また、磁気ヘッドがプラッタに接触しないように常に浮上しているとはいえ、わずかな衝撃や振動でも接触し、表面に傷がつく「ヘッドクラッシュ」のリスクも存在します。こうした物理的な限界があるため、HDDは消耗品として考え、定期的な交換やバックアップの検討が非常に重要になるのです。

内蔵HDDとの寿命の違い

外付けHDDの寿命について考える際、「パソコンに内蔵されているHDDと何か違うの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。基本的な構造は同じHDDですが、使用環境や目的が異なるため、寿命に差が出ることがあります。

- 内蔵HDD: パソコンのケース内部に固定され、基本的に安定した環境で使われます。電源もPC本体から供給されるため、急な電源遮断などのリスクも比較的少ないです。冷却ファンによってある程度の温度管理もされています。

- 外付けHDD: 持ち運びが容易な分、落下や衝撃、振動にさらされる機会が多くなります。また、PCとの抜き差しが頻繁に行われたり、電源のオンオフが繰り返されたりすることで、内蔵HDDよりも過酷な環境に置かれがちです。冷却性能が内蔵HDDほど高くない製品も多く、熱がこもりやすいケースもあります。

こうした違いから、外付けHDDの方が内蔵HDDよりも寿命が短くなる傾向があると言われています。特に、頻繁に持ち運んだり、接続・取り外しを繰り返したりするような使い方をする場合は、より注意が必要です。

SSDなど他のストレージとの寿命比較

HDD以外にも、現代では様々なデータ保存媒体が普及しています。ここでは、特に普及が進んでいる「SSD」や、データを複数台のHDDで管理する「NAS」と比較してみましょう。

SSD(Solid State Drive)

SSDは、NAND型フラッシュメモリと呼ばれる半導体素子にデータを記録するストレージです。HDDのように物理的に動作する部品がないため、以下の点でHDDと特性が異なります。

- 衝撃・振動に強い: 物理的な可動部がないため、落下や衝撃による故障のリスクがHDDに比べて格段に低いです。

- 静音性・高速性: モーター音やアクセス音が発生せず、データの読み書き速度もHDDよりはるかに高速です。

- 寿命の概念: SSDにも書き込み回数による寿命(書き込み可能総量:TBW)がありますが、一般的な使い方であればHDDよりも長く使える傾向にあります。ただし、ある日突然データが読み込めなくなる「突然死」のリスクもゼロではありません。

データの安全性を最優先するならば、耐久性の高いSSDを選ぶのも一つの手です。ただし、HDDに比べて容量あたりの単価が高いというデメリットもあります。

NAS(Network Attached Storage)

NASは、ネットワークに接続して利用するストレージで、複数のHDDを内蔵していることが一般的です。NAS自体はストレージの種類というよりも、ストレージの「形態」ですが、多くの場合HDDを複数台搭載し、以下のような特徴を持ちます。

- RAID構成による耐障害性: 複数のHDDをRAID(レイド)という仕組みで運用することで、いずれか1台のHDDが故障してもデータが失われないように設定できます(RAIDの種類による)。これにより、単一のHDDよりも高いデータ保護能力を持つことができます。

- 共有アクセス: 複数のユーザーやデバイスから同時にアクセスできるため、家庭内やオフィスでのデータ共有に非常に便利です。

- 専用OSによる安定性: 専用のOSで管理されるため、PCのシャットダウンによる影響を受けにくく、安定した稼働が期待できます。

NASはデータの冗長性を確保できるため、外付けHDD単体よりもデータ消失のリスクを大幅に軽減できます。しかし、初期費用が高くなりがちな点や、設置スペース、ネットワーク環境なども考慮する必要があります。

このように、ストレージの種類によって寿命や特性、得意な用途が異なります。外付けHDDは手軽で容量単価も安いですが、物理的な寿命があることを理解し、適切な使い方とバックアップの重要性を認識しておくことが何よりも大切です。

外付けHDDの寿命を縮める主な原因と故障のサイン

外付けHDDには平均寿命があることをご理解いただけたかと思います。しかし、使い方や環境によっては、その寿命がさらに短くなってしまうことも少なくありません。ここでは、外付けHDDの寿命を縮めてしまう主な原因と、故障の兆候として現れるサインについて詳しく解説します。

寿命を縮める物理的要因(落下、衝撃、熱など)

外付けHDDは精密機器であり、特に物理的な要因に弱いです。以下の点に注意が必要です。

- 落下・衝撃: 外付けHDDが最も苦手とするのが、物理的な衝撃です。稼働中に落としたり、ぶつけたりすると、内部の磁気ヘッドがプラッタに接触し、記録面を傷つけてしまう「ヘッドクラッシュ」が発生する可能性があります。これはHDDにとって致命的な損傷であり、データ復旧が極めて困難になる原因のほとんどがこれに該当します。たとえ停止中であっても、強い衝撃は内部部品のズレや破損を引き起こすことがあります。

- 振動: 動作中の振動もHDDにダメージを与えます。常に微細な振動がある場所や、PCケースの上に直接置くなどしてPCの振動が伝わるような使い方は避けましょう。

- 熱: HDDは熱に非常に弱いです。内部の部品が高温にさらされると、劣化が早まり、故障のリスクが高まります。特に、夏場の閉め切った部屋や、直射日光が当たる場所、PCの排気口近くなど、熱がこもりやすい場所での使用は避けましょう。ファンレスタイプの外付けHDDは特に放熱に注意が必要です。

- ホコリ: HDDの内部は厳密に密閉されていますが、ケースの通気口などからホコリが侵入し、内部に蓄積されることがあります。ホコリは放熱を妨げるだけでなく、稀に内部部品に悪影響を与えることもあります。

- 水濡れ・湿度: 水濡れや結露は、電子機器であるHDDにとって致命的です。湿度が高い場所での使用や保管も、内部部品のサビや腐食の原因となり、故障につながります。

これらの物理的要因は、目に見える形でHDDにダメージを与えるため、特に注意が必要です。

寿命を縮める論理的要因(つけっぱなし、抜き差し、データ書き込み量など)

物理的なダメージだけでなく、日々の使い方によっても外付けHDDの寿命は左右されます。見落としがちな論理的要因も理解しておきましょう。

- つけっぱなし(常時稼働): HDDはモーターでプラッタを回転させているため、電源が入っている間は常に消耗しています。PCに接続しっぱなしで24時間365日稼働させ続けると、その分、寿命は早く尽きてしまいます。必要な時だけ接続し、使い終わったら安全に切断する習慣をつけましょう。(後述の「安全な取り外し」が重要です。)

- 頻繁な抜き差し: HDDの電源が入った状態での抜き差し(ホットプラグ)は、予期せぬ電力変動やデータ転送の途絶を引き起こし、HDDに大きな負担をかけます。最悪の場合、ファイルシステムが破損したり、HDD自体が故障したりする原因になります。必ずPCの「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」機能を利用しましょう。

- データ書き込み量と頻度: HDDはデータを読み書きする際に物理的な動作を行うため、書き込み(特に大きなファイルの書き込みや多数の細かなファイルの書き込み)の回数や量が多いほど、摩耗が進みやすくなります。

- 不適切なシャットダウン: PCの強制終了や停電など、予期せぬ電源遮断もHDDにダメージを与えます。データ書き込み中に電源が切れると、データが破損するだけでなく、HDD内部の制御情報が壊れて二度と認識しなくなる可能性もあります。

- ウイルス・マルウェア感染: ウイルスやマルウェアの中には、データを破壊したり、HDDの動作に異常をきたしたりするものがあります。これらは直接的にHDDの物理的な寿命を縮めるわけではありませんが、データ損失の直接的な原因となるため、間接的にHDDの「有効寿命」を縮めると言えます。

- ファイルシステムの破損: 不適切なシャットダウンやソフトウェアの不具合などにより、HDDのファイルシステム(データを管理する仕組み)が破損することがあります。これにより、HDDが正常に認識されなくなったり、データにアクセスできなくなったりします。

これらの要因は日々の習慣に関わるため、意識して改善することでHDDの寿命を延ばすことができます。

「もしかして故障?」危険なサインを見逃さない

外付けHDDは、突然完全に壊れてしまうこともありますが、多くの場合、故障の「サイン」を発しています。これらの兆候に早く気づくことができれば、手遅れになる前にデータを救い出せる可能性が高まります。以下のようなサインには特に注意しましょう。

- 異音・異常音:

- 「カチカチ」「カタカタ」という音が繰り返し聞こえる(ヘッドがプラッタを読み取れず、繰り返しリトライしている可能性)

- 「カリカリ」「ガリガリ」といった読み書き時の通常よりも大きな音

- 「キーン」という甲高い音や、モーターの回転が不安定な音

これらの音は、内部の物理的な損傷や部品の故障を示唆している可能性が非常に高いです。すぐに使用を中止し、電源を切ってください。

- 認識しない・読み書きができない:

- PCに接続してもHDDが認識されない、または認識に非常に時間がかかる

- ファイルをコピーしようとするとエラーが発生する、あるいは途中で止まってしまう

- 特定のファイルやフォルダにアクセスできない、または開くのに異常に時間がかかる

- フォーマットを要求される(データが消えてしまうため、安易にフォーマットしないこと)

これはファイルシステムの破損や、物理的な故障が原因である可能性があります。

- アクセス速度の低下:

- 以前に比べてデータの読み書きが極端に遅くなった

- 特定のファイルを操作するたびにPC全体の動作が重くなる

これはHDDの劣化や、不良セクタの増加を示唆している場合があります。

- 頻繁なフリーズや強制終了:

- 外付けHDDを接続していると、PCがフリーズしたり、強制的に再起動したりする頻度が増える

HDDの故障がPCのシステムに影響を与えている可能性があります。

- S.M.A.R.T.情報の警告:

S.M.A.R.T.(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)は、HDDやSSDの健康状態を監視する機能です。専用のツール(CrystalDiskInfoなど)を使うことで、HDDの現在の温度、エラーレート、総書き込み量などを確認できます。これらの情報に「注意」や「危険」といった警告が表示された場合は、寿命が近いか、既に問題が発生しているサインです。

これらのサインが一つでも見られたら、すぐにHDDの使用を中止し、データのバックアップを最優先で行ってください。手遅れになる前に対応することが、大切なデータを守る唯一の方法です。次の章では、これらのリスクを避けて外付けHDDを長持ちさせるための具体的な使い方と注意点について解説します。

外付けHDDを長持ちさせる使い方と注意点

外付けHDDの寿命を縮める原因や、故障のサインについて理解できたところで、いよいよ本題です。ここでは、大切な外付けHDDをできるだけ長く、安全に使い続けるための具体的な方法と、日頃から心がけておきたい注意点をご紹介します。今日から実践できることばかりですので、ぜひ参考にしてください。

適切な温度・湿度で管理する

外付けHDDは、熱と湿度に非常にデリケートな精密機器です。適切な環境で管理することが、長寿命化の第一歩となります。

- 適正温度を守る: HDDの理想的な動作温度は、一般的に5℃〜40℃程度とされています。これより低いと結露のリスク、高いと部品の劣化が早まります。特に夏場の閉め切った部屋や、直射日光が当たる場所、暖房器具の近くなど、高温になる場所での使用は避けましょう。ファン付きのケースに入れたり、冷却台を使用したりするのも効果的です。

- 高湿度を避ける: 湿度は結露の原因となり、内部の電子部品の腐食を引き起こす可能性があります。湿度が高い場所(洗面所や台所の近くなど)での使用・保管は避け、乾燥剤を置くなどの対策も有効です。

- 通気性を確保する: 外付けHDDは、筐体を通じて熱を放出しています。通気口を塞がないように、壁や他の機器から少し離して設置し、空気の流れを確保しましょう。重ね置きも放熱を妨げるため避けましょう。

温度計や湿度計を設置して、HDDを置いている場所の環境を常にチェックできるとより安心です。

衝撃や振動を与えない

外付けHDDの物理的な故障の多くは、衝撃や振動によるものです。日々の取り扱いには最大限の注意を払いましょう。

- 安定した場所に設置する: HDDは、水平で安定した場所に設置してください。ぐらつきやすい棚や、人が頻繁に通る場所の床に直接置くのは避けましょう。また、PC本体やスピーカーなど、振動源となる機器の真上に置かないようにしましょう。

- 稼働中の移動は厳禁: データ読み書き中は、内部の磁気ヘッドが高速でプラッタ上を浮遊しています。この状態で衝撃や振動が加わると、ヘッドがプラッタに接触して傷つけてしまう「ヘッドクラッシュ」が発生し、ほぼ確実にデータが失われます。稼働中のHDDは絶対に移動させないでください。

- 持ち運び時の注意: ポータブルタイプの外付けHDDであっても、衝撃には弱いです。持ち運ぶ際は、専用の保護ケースに入れたり、クッション性のあるものと一緒にバッグに入れたりするなど、衝撃から守る工夫をしましょう。また、落下の危険がある場所(例えば高い場所や狭い足元など)に置かないように注意してください。

「うっかり」が命取りになるのがHDDです。常に丁寧な取り扱いを心がけましょう。

PCからの安全な取り外しを徹底する

「使わない時はUSBケーブルを抜けばいい」と考えている方もいるかもしれませんが、これはHDDの寿命を縮める大きな原因の一つです。PCから外付けHDDを取り外す際は、必ず「安全な取り外し」操作を行ってください。

- Windowsの場合:

- タスクバーの右下にある「隠れているインジケーターを表示します」の▲マークをクリックします。

- 「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコン(USBコネクタのようなアイコン)をクリックします。

- 取り外したい外付けHDDの名称をクリックします。

- 「▲▲▲は安全に取り外せます」というメッセージが表示されたら、USBケーブルを抜きます。

- Macの場合:

- Finderサイドバーのデバイス欄にある外付けHDD名の横にある「取り出す」アイコン(▲のようなアイコン)をクリックします。

- HDDのアイコンがデスクトップから消えたら、ケーブルを抜きます。

この操作をせずにケーブルを抜くと、データ書き込み中に電源が遮断されたり、ファイルシステムに異常が生じたりするリスクが高まります。これにより、次回接続時にHDDが認識されなくなったり、データが破損したりする可能性があります。たとえ急いでいても、必ずこの手順を踏むように徹底してください。

つけっぱなしにしない運用を心がける

前述の通り、HDDは稼働時間が長くなるほど寿命が縮まります。使わない時は電源をオフにするか、接続を解除する運用を心がけましょう。

- 必要な時だけ接続する: 日常的にアクセスしないバックアップ用HDDなどは、必要な時だけPCに接続し、データ転送が終わったら安全な取り外しを行い、電源を切って保管しましょう。

- PCのシャットダウンと連動させる: PCのシャットダウン時に外付けHDDも自動的に電源が切れる設定になっているか確認しましょう。これにより、無駄な稼働時間を減らすことができます。

- スリープ機能の活用: 一部の外付けHDDには、一定時間アクセスがないと自動的にスリープモードに入る機能があります。この機能を活用することで、無駄な回転を抑え、寿命を延ばす効果が期待できます。

常時接続が必要な場合(例えばNASとして運用する場合など)は、耐障害性の高いモデルを選んだり、RAID構成で運用したりするなど、別途対策を講じることを検討しましょう。

定期的なデフラグとエラーチェック

HDDの健康状態を保つためには、ソフトウェア面でのケアも重要です。

- デフラグ(最適化): WindowsのHDDの場合、ファイルの書き込みや削除を繰り返すと、データがHDDのあちこちに分散して記録される「断片化」が発生します。これにより、データの読み書き効率が低下し、HDDに余計な負担がかかることがあります。Windowsには標準でデフラグ(最適化)ツールが搭載されているので、定期的に実行して断片化を解消しましょう。SSDにはデフラグは不要です。

- エラーチェック: HDDの論理的なエラーや不良セクタをチェックする機能も定期的に利用しましょう。Windowsでは「プロパティ」から「ツール」タブを開き、「エラーチェック」を実行できます。これにより、軽微なエラーであれば自動的に修復されることもあります。

- S.M.A.R.T.情報の確認: 前述のS.M.A.R.T.情報を定期的に確認することも非常に重要です。CrystalDiskInfoのようなフリーソフトを利用すれば、HDDの健康状態を一目で把握できます。「正常」以外の表示が出た場合は、すぐにデータのバックアップを検討しましょう。

これらの対策を日頃から実践することで、外付けHDDの寿命を最大限に延ばし、大切なデータを守る可能性を高めることができます。しかし、どんなに丁寧に使ってもHDDには寿命があります。次の章では、もしHDDが故障してしまった場合の対処法について解説します。

外付けHDD故障時のデータ復旧と買い替えのタイミング

どんなに大切に使っていても、外付けHDDには必ず寿命が訪れ、いつかは故障します。前章で述べた「危険なサイン」を見逃さずに、早めに対処することが重要ですが、もし完全に故障してしまった場合、データはもう諦めるしかないのでしょうか? ここでは、故障時のデータ復旧の可能性と、買い替えを検討すべきタイミングについて解説します。

故障したHDDからのデータ復旧は可能?

結論から言うと、故障した外付けHDDからのデータ復旧は「故障の状態による」ため、可能性はあります。しかし、その確率は故障の原因や程度によって大きく異なり、復旧が極めて難しいケースも存在します。

データ復旧の可否は、主に以下の2つの故障の種類に分けられます。

- 論理障害: HDD自体に物理的な破損はなく、ファイルシステムのエラー、誤削除、誤フォーマット、ウイルス感染など、データやファイル管理情報に問題が発生した場合です。この場合、データそのものはHDD上に残っているため、専用のソフトウェアやツールを使って復旧できる可能性があります。

- 物理障害: HDD内部のモーター、磁気ヘッド、プラッタなどの物理部品が破損した場合です。異音の発生やHDDが完全に認識されないといった症状が多く、個人でのデータ復旧はほぼ不可能です。専門のデータ復旧業者に依頼する必要があります。

特に、異音がする、焦げ臭い匂いがする、HDDが認識しないといった物理的な故障の兆候がある場合は、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。通電し続けることで状態が悪化し、復旧がさらに困難になる、あるいは不可能になるリスクが高まります。

自力でできる対処法と専門業者への依頼

外付けHDDが故障した際に、まず試せる自力での対処法と、専門業者に依頼すべきケースを解説します。

自力でできる対処法(論理障害の可能性が高い場合)

あくまで軽度の論理障害や、PC側の問題の可能性がある場合に限られます。物理的な故障の疑いがある場合は、絶対に以下の操作を試さないでください。

- 別のUSBポートやケーブルを試す: まずは、HDD本体ではなく、接続環境に問題がないか確認します。別のUSBポートに挿し直したり、別のUSBケーブルを試したりしてみましょう。PCのUSBポートの不具合やケーブルの断線が原因で認識されないケースもあります。

- 別のPCに接続してみる: 別のPCに接続して、HDDが認識されるか試します。これにより、PC本体のOSやドライバーの問題か、HDD本体の問題かを切り分けることができます。

- ディスクの管理(Windows)/ディスクユーティリティ(Mac)を確認する:

- Windowsの場合: 「ディスクの管理」を開き、外付けHDDが認識されているか確認します。ドライブレターが割り当てられていない、あるいは「未割り当て」と表示されている場合は、適切な操作でドライブレターの割り当てや、パーティションの再作成(データは失われる可能性があります)を検討します。

- Macの場合: 「ディスクユーティリティ」でHDDの状態を確認します。「First Aid」を実行することで、軽微なファイルシステムのエラーが修復されることがあります。

- データ復旧ソフトを試す(自己責任で): 論理障害の場合、市販またはフリーのデータ復旧ソフトを使って、失われたデータをスキャンし、復旧できる可能性があります。しかし、誤った操作はデータを完全に破壊するリスクがあります。復旧作業はHDDに大きな負荷をかけるため、状態が悪化する可能性も考慮し、重要なデータの場合は次の専門業者への依頼を強く推奨します。

専門のデータ復旧業者への依頼(物理障害や重要なデータの場合)

以下の場合は、個人で対処しようとせず、速やかにデータ復旧の専門業者に相談することを強く推奨します。

- 異音や異臭がする場合: 物理的な故障の可能性が非常に高いため、通電を続けると状態がさらに悪化し、復旧が不可能になります。

- HDDが全く認識しない、またはアクセスできない場合: 物理障害の可能性が高いです。

- 重要なデータで、絶対に失いたくない場合: 自力での復旧作業はリスクが伴います。専門業者はクリーンルームでの作業や特殊な設備、高度な技術を持っており、個人では不可能なレベルのデータ復旧が可能です。

- 誤ってフォーマットしてしまったが、自力で復旧できない場合: 論理障害ですが、確実な復旧には専門知識が必要です。

データ復旧業者に依頼する場合、費用は決して安くありませんが、失われたデータの価値を考えれば、投資する価値は十分にあるでしょう。複数の業者から見積もりを取り、実績や料金体系、対応範囲などを比較検討することをおすすめします。

新しい外付けHDDへの買い替えの目安

外付けHDDは消耗品であるため、故障する前に買い替えを検討することが、データ消失を防ぐ最も確実な方法です。以下のタイミングを目安に、新しいHDDへの交換を検討しましょう。

- 平均寿命(3〜4年)に近づいたら: 特に頻繁に使用しているHDDは、平均寿命である3〜4年を経過したら、故障のリスクが高まります。早めの買い替えを検討し、新しいHDDにデータを移行しましょう。

- S.M.A.R.T.情報で「注意」や「危険」の警告が出た場合: S.M.A.R.T.情報はHDDの健康状態を示す最も信頼性の高い指標です。警告が出たら、たとえまだ動作していても、速やかに買い替えとデータ移行の準備を始めてください。

- 「異音」「認識不良」「アクセス速度の低下」などのサインが現れた場合: これらのサインは、HDDが末期状態にあることを示しています。すぐに買い替えを検討し、可能な限りデータを救出しましょう。

- 保証期間が切れた場合: 製品保証期間が過ぎたHDDは、故障してもメーカーサポートを受けられなくなるため、買い替えを検討する良いタイミングです。

- 容量が不足してきた場合: 物理的な故障でなくても、保存したいデータが増えて容量が不足してきたら、買い替えの検討時期です。この機会に、より大容量で新しい世代のHDDや、SSD、NASなどへの移行を検討するのも良いでしょう。

外付けHDDの買い替えは、単なる機器の交換ではなく、大切なデータを守るための「予防策」です。定期的な健康チェックと、計画的な買い替えを行うことで、データ消失のリスクを大幅に減らすことができます。

大切なデータを守るためのバックアップの重要性

ここまで、外付けHDDの寿命や、長持ちさせる方法、そして万が一故障した際の対処法について詳しく解説してきました。しかし、どんなに丁寧に使っていても、どんなに復旧技術が進歩しても、データが100%復旧できる保証はどこにもありません。突然のトラブルで大切なデータが完全に失われるリスクは常に存在します。

だからこそ、外付けHDDの寿命や故障の有無に関わらず、「バックアップ」はデジタルデータを扱う上で最も重要な対策と言えます。データが失われた後の復旧に時間と費用をかけるよりも、日頃からバックアップを取っておく方が、はるかに安心で効率的です。ここでは、データを確実に守るための効果的なバックアップ戦略と、具体的な方法をご紹介します。

「3-2-1ルール」でデータを守る

バックアップ戦略の基本として、プロの現場でも推奨されているのが「3-2-1ルール」です。これは、データを失うリスクを最小限に抑えるための非常に効果的な考え方です。

- 「3」:データのコピーを3つ持つ

オリジナルデータを含め、最低でも3ヶ所にデータを保存することを意味します。例えば、PC本体、外付けHDD、クラウドストレージといった具合です。 - 「2」:異なる2種類のメディアに保存する

同じ種類のストレージ(例:HDDとHDD)ではなく、物理的なHDD、SSD、クラウドストレージ、USBメモリなど、特性の異なる2種類以上のメディアに分散して保存しましょう。これにより、特定のメディアの故障や劣化、紛失といった単一障害点のリスクを軽減できます。 - 「1」:1つのコピーはオフサイト(物理的に離れた場所)に保管する

火災、地震、盗難などの予期せぬ災害や事故に備え、少なくとも1つのバックアップデータは、自宅やオフィスとは物理的に離れた場所に保管しましょう。クラウドストレージの活用がこれに該当します。

この「3-2-1ルール」を実践することで、万が一の事態が発生しても、大切なデータを守り抜ける可能性が飛躍的に高まります。

クラウドストレージの活用

「3-2-1ルール」の「1つのコピーはオフサイトに保管する」を最も手軽に実現できるのがクラウドストレージです。

クラウドストレージとは、インターネット上のサーバーにデータを保存するサービスのこと。代表的なものとしては、Google Drive、Dropbox、OneDrive、iCloud Driveなどが挙げられます。

クラウドストレージのメリット

- 場所を選ばずにアクセス可能: インターネット環境があれば、PC、スマートフォン、タブレットなど、どのデバイスからでもデータにアクセスできます。

- 災害対策に有効: データが物理的に遠隔地のデータセンターに保存されるため、自宅やオフィスで災害が発生してもデータは安全です。

- ストレージの管理が不要: 容量の拡張やシステムのメンテナンスはサービス提供者が行うため、ユーザーは管理の手間がかかりません。

- 共有・共同作業が容易: チームでの作業や友人・家族とのデータ共有も簡単に行えます。

クラウドストレージのデメリット

- セキュリティリスク: サービス提供者のセキュリティ体制に依存するため、情報漏洩のリスクがゼロではありません。強固なパスワード設定や二段階認証の利用など、利用者側の対策も重要です。

- 費用がかかる場合がある: 無料で利用できる容量には制限があり、大容量のデータを保存するには月額費用がかかることがほとんどです。

- インターネット環境に依存: インターネット接続がないとデータにアクセスできません。

特に重要なデータや、常に最新の状態を共有しておきたいデータについては、クラウドストレージを積極的に活用することをおすすめします。自動同期機能を使えば、PC上のデータを常に最新の状態でクラウドに保存しておくことも可能です。

その他のバックアップ方法

外付けHDDやクラウドストレージ以外にも、データの用途や量に応じて様々なバックアップ方法があります。

- 別の外付けHDD/SSD: 最も手軽で一般的な方法です。定期的に手動でコピーするか、バックアップソフトを使って自動的に同期・バックアップを行いましょう。複数の外付けHDDを用意し、一つは常用、もう一つはオフラインで保管するなど、運用を工夫するとさらに安全です。

- NAS(ネットワーク対応HDD): 複数のHDDを内蔵し、ネットワーク経由でアクセスできるストレージです。RAID機能により、HDDの1台が故障してもデータを保護できる耐障害性が魅力です。家庭内で複数のデバイスからデータを共有・バックアップしたい場合に非常に有効です。

- USBメモリ/SDカード: 少量のデータや、特定のファイルを一時的に持ち運びたい場合に便利です。ただし、容量が少なく、紛失や破損のリスクも比較的高いため、長期的なメインのバックアップには向きません。

- 光学ディスク(BD-R/DVD-R): 一度書き込んだデータは変更・消去できない(追記型)ため、長期保存したいデータのバックアップに適しています。ただし、書き込み速度が遅く、大容量のデータには不向きです。また、ディスク自体にも経年劣化や傷による読み取り不能のリスクがあります。

複数のバックアップ方法を組み合わせることで、より強固なデータ保護体制を構築できます。例えば、日常的に使うデータはPCと外付けHDD、重要なデータはPC+外付けHDD+クラウドストレージといったように、データの重要度に応じてバックアップ戦略を使い分けるのが賢明です。

外付けHDDは便利なツールですが、あくまで「消耗品」であることを忘れてはいけません。日々の正しい使い方に加え、定期的なバックアップを習慣化することが、あなたのデジタルデータを守るための最強の盾となります。今日から「3-2-1ルール」を意識して、大切なデータの保護を始めましょう。

よくある質問(FAQ)

外付けHDDはつけっぱなしだと寿命が縮まりますか?

はい、外付けHDDはつけっぱなしにすると寿命が縮まる傾向にあります。HDDの内部にはデータを読み書きするためのモーターなどの物理部品があり、電源が入っている間は常に稼働し、消耗が進むためです。特に24時間365日稼働させ続けると、その分劣化が早まります。必要な時だけ接続し、使い終わったらPCから「安全な取り外し」を行い、電源を切る運用を心がけましょう。これにより、無駄な稼働時間を減らし、寿命を延ばすことが期待できます。

外付けHDDの寿命が来たときにどうすればいいですか?

外付けHDDの寿命が近づいたり、故障のサインが見られたりした場合は、まず何よりも大切なデータのバックアップを最優先で行ってください。新しい外付けHDDへの買い替えを検討し、既存のデータは新しいHDDやクラウドストレージなどに移行しましょう。物理的な故障の兆候(異音など)がある場合は、それ以上通電せず、専門のデータ復旧業者への相談も検討してください。安易な通電や操作は、データ復旧をさらに困難にする可能性があります。

外付けHDDの寿命は何年ですか?

一般的に、外付けHDDの平均寿命は3〜4年と言われています。これはあくまで目安であり、使用頻度、使用環境(温度・湿度)、製品の品質、そして日頃の取り扱い方によって大きく変動します。HDDは精密な機械部品で構成されているため、稼働時間が長くなったり、衝撃や熱にさらされたりすると、寿命がさらに短くなる可能性があります。

HDDは壊れる前にどんなサインが出ますか?

HDDが壊れる前には、いくつかの危険なサインが現れることがあります。主なものとしては、以下のような症状が挙げられます。

- 「カチカチ」「カタカタ」「ガリガリ」といった異音や異常音が繰り返し聞こえる

- PCに接続しても認識しない、または認識に非常に時間がかかる

- ファイルの読み書きが極端に遅くなる

- 特定のファイルやフォルダにアクセスできない、または開くのに異常に時間がかかる

- 外付けHDDを接続しているとPCが頻繁にフリーズしたり、強制終了したりする

- S.M.A.R.T.情報(HDDの自己診断機能)で「注意」や「危険」の警告が表示される

これらのサインに気づいたら、すぐにHDDの使用を中止し、データのバックアップを最優先で行うことが重要です。手遅れになる前に対応することで、大切なデータを守れる可能性が高まります。

まとめ

本記事では、大切なデジタルデータを守るために不可欠な外付けHDDの「寿命」に焦点を当て、以下の点を詳しく解説しました。

- 外付けHDDの平均寿命は3〜4年であり、消耗品であること

- 衝撃、熱、つけっぱなし、不適切な取り外しなどが寿命を縮める主な原因であること

- 異音や認識不良など、故障の危険なサインを見逃さないことの重要性

- 適切な環境管理や安全な取り外しなど、長持ちさせるための具体的な使い方

- 万が一の故障時には、データ復旧の可能性はあるものの、バックアップが最も確実な対策であること

- 「3-2-1ルール」に沿った複数のバックアップ方法を活用することの重要性

どんなに大切に扱っていても、外付けHDDには必ず寿命が訪れます。データが失われてから後悔しないために、「バックアップ」はもはや必須の習慣です。今日から「3-2-1ルール」を実践し、大切な思い出や仕事のデータを失うリスクから完全に解放されましょう。あなたのデジタルライフを、より安心で安全なものにするため、今すぐ行動を起こしてください!

コメント